Fuerza vital

| 1996 - 2003

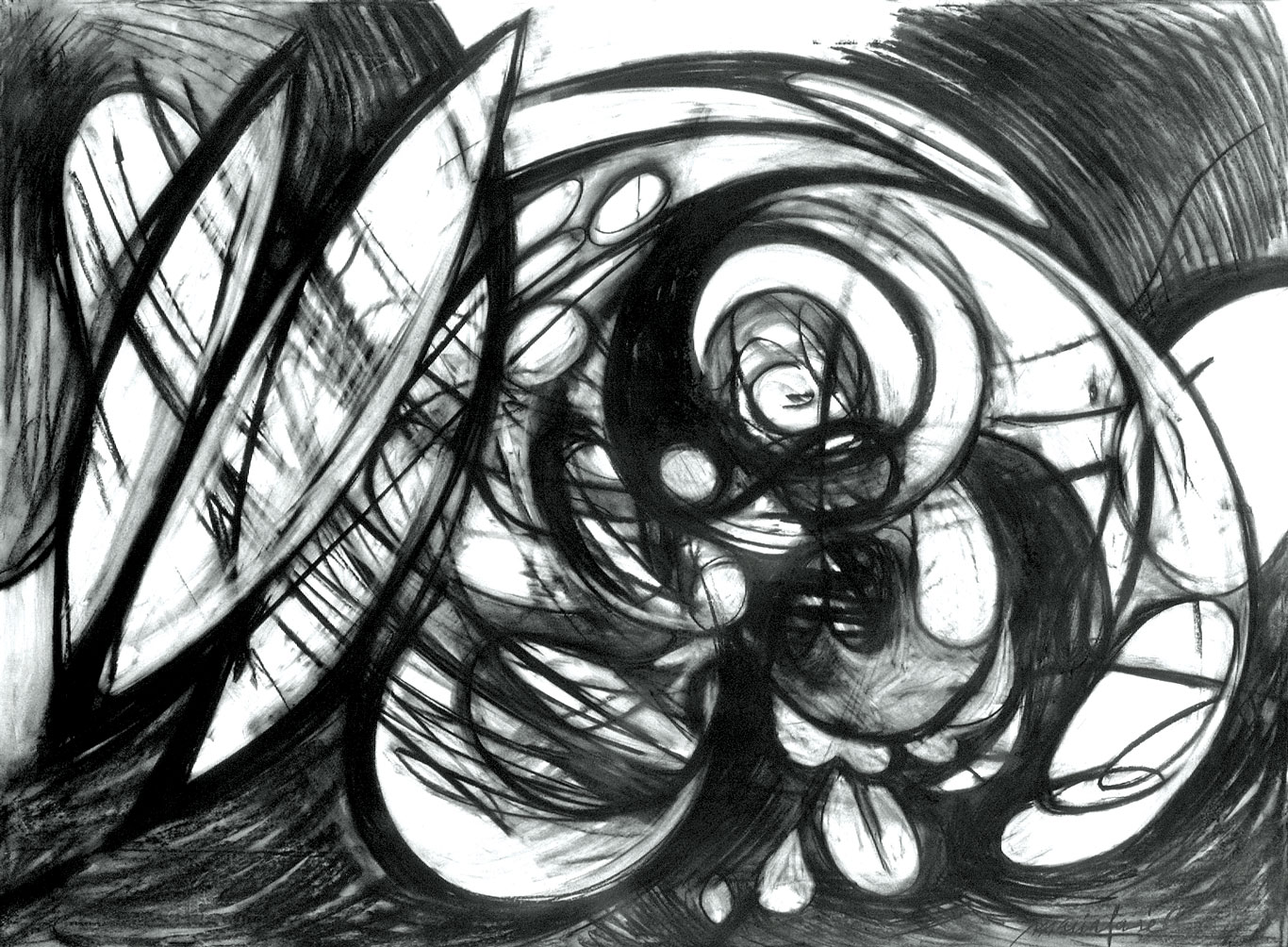

“Silencio la tierra va a dar a luz un árbol”. (Vicente Huidobro, Altazor-Canto I)

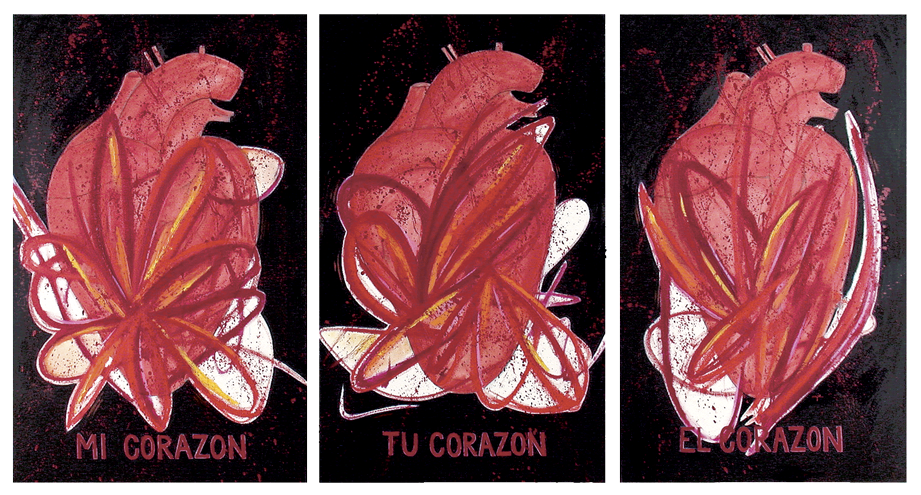

Heroína porque dijo: “no” y se quedó a libar entre gardenias. En los pliegues del primer botón, realmente. La verdad no vino desenvuelta en pétalos radiantes, espejos de rocío, hojas iridiscentes o cualquier otra superficie de poros con reflejos luminosos: es en la cuna del sépalo donde se oculta el cortejo que efectúa María José Romero al óleo. A modo de claustro botánico, el órgano femenino, pistilo coronado por un estilo y un inevitable estigma, inyecta la tinta a la célula, como si fuera el ejemplar micro del cosmos, con pincel, haditas-famosas como son por sus alitas transparentes. Se extrae del cuerpo el enigma, a nivel de insecto lepidóptero, observando a ojos volcados, con los parpados cerrados.

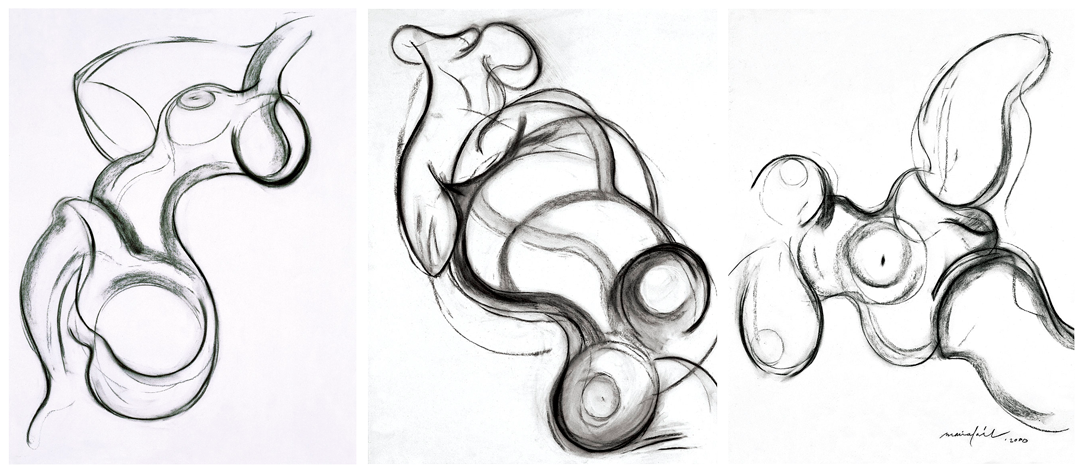

La cosecha inicia en blanco y abre el abanico del paisaje inventariado. Pero este paisaje no es estático, es ese cuerpo que se contrae y se dilata, se condena y se absuelve, colecta y disemina, se columpia con disciplina a espacios rítmicos. Es importante patear a terreno fértil la semilla, con una leve oscilación de la rodilla.

El conjunto que María José Romero levanta no sabe de quietud.

Su discurso de espléndida vitalidad corona al movimiento, indomable por inasible, rescatado y enmarcado en el flujo de su agilidad constante e irrepetible. Es un estudio metamórfico sucediéndose, en aprecio amable al caos del que naturalmente su organicidad deriva, que impide cualquier intento de parálisis perfeccionista porque —lo sabe quien se abraza de un capullo, lo sitia, desentraña— la perfección así, no solo es una mentira, es una insolencia de lo inerte. El movimiento, en cambio, y su desfile de pliegues, es vida.

Maité Iracheta

Ciudad de Nueva York, 2003